Die Kunst, ohne Worte zu denken

Jens Lemanski beschäftigt sich mit visueller Kommunikation – z.B. mit dem Philosophieren mittels Handgesten. Die FernUni hat ihn jetzt zum außerplanmäßigen Professor ernannt.

Abbildung: Jens Lemanski

Abbildung: Jens Lemanski

Beim Wort Philosophie denken wohl viele Menschen zuerst an Bücher, dicke Wälzer mit tausenden eng beschriebenen Seiten. Dass die Disziplin genauso auf eine lange Tradition des nichtsprachlichen Philosophierens aufbaut, weiß apl. Prof. Dr. Jens Lemanski. Er ergründet, wie die Sinneswahrnehmung mit kognitiven Vorgängen zusammenhängt.

Die Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität hat Jens Lemanski jetzt den Titel des außerplanmäßigen Professors verliehen. Er wird an Wissenschaftler:innen mit Lehrbefugnis vergeben, die besondere Leistungen in Forschung und Lehre erbracht haben. Jens Lemanski habilitierte sich 2019 in Hagen zum Thema „Welt und Logik“. Seit mehreren Jahren arbeitet er an der Universität Münster und seit kurzem an der Universität Tübingen. An der FernUniversität lehrt er weiterhin Logik und Ontologie, in einer Onlinevorlesung für Masterstudierende. Zudem betreut er Promotionen am Institut für Philosophie. „Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge an Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit der FernUni.“

Nicht nur sprachliche Aspekte beachten

Woran arbeitet der Wissenschaftler genau? „In dem Bereich der Logik, in dem ich tätig bin, geht es unter anderem um visuelle Elemente.“ So ist Lemanski etwa Experte für die komplexe Nutzung von Logikdiagrammen. Hier gebe es nach wie vor viele Leerstellen zu füllen. „Das ist immer noch stärker vernachlässigt als der sprachliche Aspekt.“ Große Teile der Wissenschaftslandschaft beschäftigen sich derzeit mit den neuen leistungsstarken Large Language Models (LLMs). Daher werde Künstliche Intelligenz und menschliche Kognition insbesondere mit verbalisierter Kommunikation in Verbindung gebracht. In seinen aktuellen Projekten fragt sich der Forscher indessen, welche Rolle andere Sinne wie das Sehen und Fühlen beim Denken spielen.

Foto: FernUniversität

Foto: FernUniversität

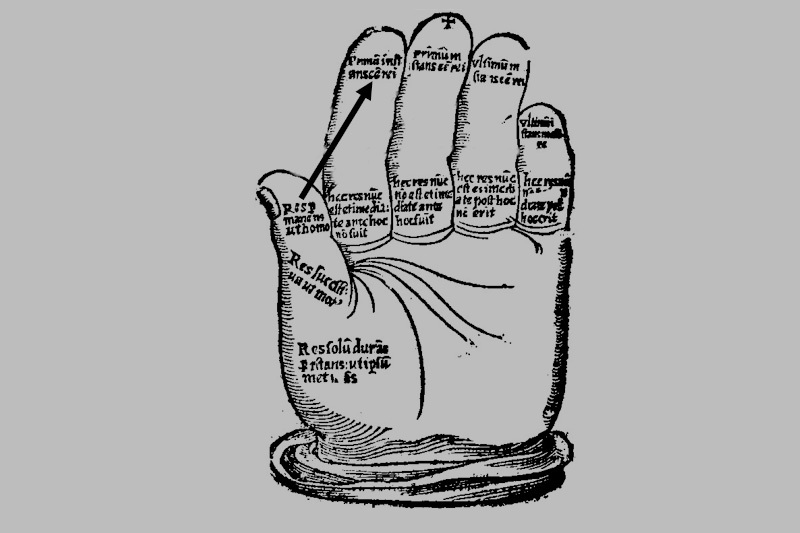

Code ohne Papier

Unter anderem interessiert er sich dabei für einen handfesten Teil der Kommunikation: „Es gibt nicht nur Logikdiagramme, sondern auch bestimmte Gesten, die sozusagen Codefolgen darstellen. Vergleichbar mit den aktuell verwendeten Gebärdensprachen haben sie eine syntaktische und eine semantische Dimension.“ Heutzutage sind solche philosophischen Handzeichen in Vergessenheit geraten – die Geschichte jedoch ist voll von ihnen. „Die Philosophie hat diese visuell-taktilen Zeichen jahrhundertelang kultiviert, aber seit mehr als hundert Jahren hat sich niemand mehr damit befasst.“ Das hat auch mediengeschichtliche Gründe: „Vor vierhundert Jahren – vielleicht sogar über Jahrtausende hinweg – als Bücher rar waren, hat man sehr viel mit Diagrammen und Gesten gearbeitet. Im Mittelalter hatten die Studenten in der Regel kein Papier. Und heute brauchen wir eigentlich keines mehr.“

Fingerspiel mit der Wahrheit

Um zu veranschaulichen, wie die Diagramme und Gesten funktionieren können, wählt Lemanski ein einfaches Beispiel: Bestimmte nebeneinander gesetzte Linienarten können anzeigen, ob Aussagen wahr oder falsch sind. Die Verbindungen dieser Linien können dann bestimmte Aussagenverbindungen darstellen. Solche Diagramme kann man mit den Fingern gut nachbilden. Komplexe Diagramme und Gesten zeigen aber nicht nur etwas an, sondern ersetzen sogar das logische Schließen und Beweisen. „Das kann man heute schon in der Didaktik einsetzen und irgendwann mal für die Arbeit von Menschen und Maschinen relevant werden“, so der Forscher, „nämlich dann, wenn wir gar nicht mehr mit Tastaturen arbeiten. Aber das ist eher noch Zukunftsmusik. Erstmal versuchen wir die Vergangenheit zu verstehen.“

Körper als Voraussetzung?

Mit dem geheimnisvollen Einsatz der Hände für logische Codes hängt mehr zusammen als es zunächst den Anschein hat. „Wir rechnen im Alltag meist im Dezimalsystem – wahrscheinlich, weil wir zehn Finger haben. Andere Zahlensysteme wären auch möglich – Computer zum Beispiel rechnen im Binärsystem – doch das ist für uns weniger intuitiv.“ Bestimmt der Körper von Lebewesen also, wie sie denken? Die Vermutung liegt für Jens Lemanski nahe. Das verdeutlicht er auch mit einem Seitenblick auf Forschungsergebnisse aus der Biologie. „Schimpansen kommunizieren auch mit Gesten – spontan und situationsbezogen. In Experimenten konnten sie sich erstaunlich schnell Zahlenreihen auf Bildschirmen merken, teils schneller als Menschen. Ihr räumliches Denkvermögen erinnert in gewisser Weise an unsere visuelle Orientierung mit Diagrammen.“

Welche Regeln gelten?

Lemanski selbst interessiert derzeit besonders die historische Perspektive. „Ich komme fast wöchentlich ins Staunen, wie viele solcher Techniken unsere Vorfahren hatten – und wie gut sie waren. Viele davon werden wir leider nie mehr rekonstruieren können, wir finden oft nur noch Spuren.“ Die technischen Kniffe begeistern ihn. „Wie hat das eigentlich alles funktioniert? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Wie haben sie unser Denken geprägt?“ Die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse möchte er aus philosophischer Sicht begreifen. „Viele visuelle Darstellungen wie Diagramme oder Gesten funktionieren eben doch nicht so intuitiv, wie man denkt, sondern erfordern ein tiefes Vorwissen und exakte Regeln.“