Zuwanderung: „Manchmal hilft der Blick auf das eigene Herz“

Beim Politischen Salon trafen sich Gäste aus Uni und Stadtgesellschaft auf dem Hagener Campus. Das Thema schloss an aktuelle Debatten an: Es ging um Einwanderung und Integration.

Foto: FernUniversität

Foto: FernUniversität

„Ich wünsche mir eine Heimat, die mich umarmt – und die ich verteidigen, unterstützen und aufbauen kann“, formulierte Noor Gholam seinen Herzenswunsch. Mit seinem jüngeren Bruder ist er aus Iran nach Deutschland geflohen. Im Herkunftsland sah er 2015 wegen seiner afghanischen Abstammung keine Perspektive mehr. Nach seiner Flucht mit Schleusern über die Türkei nach Griechenland und einem beschwerlichen Weg durch das deutsche Aufnahmesystem lebt er inzwischen in Hagen und ist Geselle in einem Handwerksbetrieb. Nun hofft er auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Von seinen Erlebnissen berichtete er beim 14. Politischen Salon der FernUniversität, der anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni das komplexe Thema „Integration und Einwanderung“ anpackte. Zu der Diskussionsveranstaltung, die Wissenschaft und Stadtgesellschaft zusammenbrachte, war auch Samia Mantash eingeladen: Sie floh 2015 mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien, besitzt seit zweieinhalb Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft und arbeitet als Sprachlehrerin. Vor dem Publikum zeigte sie sich dankbar für die erfahrene Hilfsbereitschaft, thematisierte aber auch systemische Probleme bei der Integration. „Die größte Herausforderung, die ich beim Ankommen in Hagen hatte, war die Sprachbarriere“, so Mantash. „Auch unter der Bürokratie habe ich gelitten.“

Foto: FernUniversität

Foto: FernUniversität

Gemeinsame Haltung finden

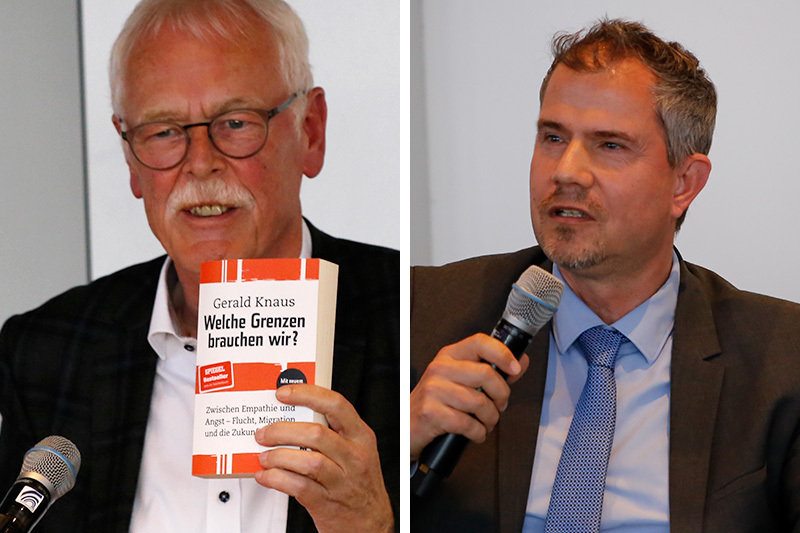

Wie schwer sich der deutsche Staat und die EU tatsächlich mit dem Thema Zuwanderung tun, diskutiert das Buch „Welche Grenzen brauchen wir?“ des Integrationsforschers Gerald Knaus. Andreas Meyer-Lauber, Schirmherr des Politischen Salons, stellte das Werk vor. Dabei fasste er zusammen, welche internationalen Entwicklungen bis zur aktuellen Lage geführt haben, und stellte die im Buch skizzierten Lösungsideen vor. Neben einer technischen Sicht auf die hochkomplexe politische Aufgabe, gehe es aber letztlich immer auch um die eigene Haltung und eine „große Portion Menschlichkeit“, kommentierte Meyer-Lauber: „Manchmal hilft der Blick auf das eigene Herz und die eigene Seele mehr weiter, als über Vorschriften zu diskutieren.“

Prof. Dr. Stefan Stürmer, Prorektor für Lehre und Studium sowie Professor für Sozialpsychologie, bewertete das Buch aus seiner wissenschaftlichen Perspektive. Als Forscher verwies er auf ein bestehendes Spannungsfeld, das sich auch aktuell in der Gesellschaft widerspiegelt: Auf der einen Seite die große menschliche Neugierde auf das Fremde, auf der anderen Seite Furcht und Angst davor. Mit Blick auf die schwierigen politischen Fahrwasser ist für ihn gleichermaßen wichtig, zu betonen, was die aufnehmende Gesellschaft bereits geleistet hat: „Es gibt auch die Empathie, das Mitgefühl für Fremde. Wir haben wunderbare Beispiele gehört, wie Menschen sich engagiert haben für Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind.“

Foto: FernUniversität

Foto: FernUniversität

Alltäglicher Kraftakt in der Stadt

In der Gesellschaft eine Orientierung für den Umgang mit Zuwanderung zu finden, erscheint unerlässlich. Das Moderationsteam aus Ute Fischer (Wohlfahrtsverband Der Paritätische) und Jens Helmecke (Westfalenpost) sprachen das Thema aber auch auf ganz direkter Ebene an. So fragten sie Natalia Keller, Leiterin des Fachbereichs Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung der Stadt Hagen, nach ihrer Erfahrung im kommunalen Alltag. „Wir haben aktuell 2.800 Geflüchtete in der Stadt“, machte Keller unter anderem transparent. Ihr Team gibt alles, um den Menschen dabei zu helfen, gut in Hagen anzukommen. Momentan bestehen aber auch Schwierigkeiten – allen voran bei der Unterbringung, die oft auf engstem Raum und in behelfsmäßigen Quartieren wie Turnhallen erfolgen muss. „Leider sind wir in der Situation, dass wir die Menschen nicht adäquat unterbringen können.“

Migration ist nicht gleich Migration

Deutlich wurde auch, dass eine genaue Differenzierung wichtig ist, was den Zuzug von Menschen angeht. Nicht alle, die prekären Bedingungen entkommen möchten, sind Asylsuchende. Dr. Rolf L. Willaredt vom Hagener Forum Nachhaltigkeit ist Experte für Migration aus Rumänien – ein spezieller Fall, da Rumänien Teil der Europäischen Union ist. Für ihn liegt auf der Hand, dass bei der Zuwanderung auch kulturelle Besonderheiten und Affinitäten eine Rolle spielen: „Es gibt eine Brücke zwischen Rumänien und Deutschland – und die wird auch gelebt.“ Wegen der historischen Verwobenheit beider Länder komme es oft vor, dass die Zugewanderten ganz bewusst „ein Standbein in Deutschland und ein Spielbein in Rumänien“ hätten. Besonders ging Willaredt dabei auf die ethnische Minderheit der Roma ein, die in Hagen stark vertreten ist.

Publikum diskutiert mit

Schnell war klar, dass ein Abend nicht reicht, um das Thema in all seinen Facetten zu beleuchten; dennoch unterstrich die Veranstaltung eindrucksvoll die Relevanz der Debatte. So mischten sich im Publikum Interessierte aus ganz verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft, der Politik und Wissenschaft. Wie immer kamen die Besucher:innen im Saal selbst zu Wort und stellten ihre Fragen an die Podiumsgäste. Im Anschluss setzte sich das lebhafte Gespräch bei einem Empfang fort.

Beim nächsten Politischen Salon im Herbst wird es um das Thema Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gehen. Die Webseite der Veranstaltungsreihe wird fortlaufend aktualisiert.