Forschungsdatenmanagement

Foto: Anyaberkut/istock/Getty images

Foto: Anyaberkut/istock/Getty images

Forschungsdatenmanagement (FDM) hat in den letzten Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren.

Ein transparentes und nachvollziehbares Forschungsdatenmanagement macht nicht nur einen Teil guter wissenschaftlicher Praxis aus, sondern ermöglicht es, durch die Nachnutzung vorliegenden Datenmaterials neue Erkenntnisse zu gewinnen oder Daten unterschiedlicher Quellen miteinander zu verknüpfen.

Servicestelle Forschungsdatenmanagement

Ihr zentraler Ansprechpartner an der FernUniversität in Hagen ist die Servicestelle Forschungsdatenmanagement, eine Kooperation zwischen der Universitätsbibliothek und dem Forschungs- und Graduiertenservice. Wir verstehen uns als (Ver-)Mittler für allgemeine Informationen zum Thema und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Als Ansprechpartner der FernUniversität im Kommunikationsnetzwerk fdm.nrw agieren wir als Bindeglied zwischen der Hochschule und der Landesinitiative fdm.nrw.

Auf diesen Seiten finden Sie allgemeine Informationen zum Thema, einen Überblick über unsere Services und fachliche Ansprechpersonen.

Unsere Angebote

Beratung

- Informationen über Forschungsdatenmanagement allgemein

- FDM-bezogener Support bei Fördermittel-/Projekt-Anträgen

- Unterstützung bei der Erstellung von Datenmanagementplänen

- Auffinden und Zitieren von Forschungsdaten

- Unterstützung bei der Datenpublikation nach den FAIR-Prinzipien

- Informationen über relevante Dienste der eigenen Einrichtung und anderer Einrichtungen

Workshops und Schulungen

- Schulungen, Workshops und Informationsangebote zu allen Aspekten des Forschungsdatenmanagements

Für Studierende wird durch studyFIT innerhalb des Kursangebotes „Data Literacy - Basiskurs (09021)“ eine Einführung in das Forschungsdatenmanagement angeboten.

Forschungsdaten

-

„Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir [...] alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder ihr Ergebnis sind.“ (Kindling und Schirmbacher 2013)

Zentrale Aufgaben des Forschungsdatenmanagements sind:

- Planung des Umgangs mit Forschungsdaten zu Beginn eines Forschungsprojektes sowie ggf. Darstellung der geplanten Maßnahmen in Förderanträgen

- Festlegen von Ordnerstruktur und Dateinamenskonventionen

- Dokumentation von Forschungsdaten und Auszeichnung mit Metadaten

- Backup und Langzeitarchivierung von Forschungsdaten

- IT-Sicherheit und Zugriffsrechte für Forschungsdaten

- Publikation von Forschungsdaten

- Auffinden und Nachnutzen bestehender Forschungsdaten

- Berücksichtigung von Datenschutz- und Urheberrecht im Umgang mit Forschungsdaten

Bei Forschungsdatenmanagement geht es also um die Organisation, Bewahrung und Dokumentation von Daten. Dabei ist das Ziel die Daten auch nach Projektende zugreifbar, verstehbar und somit nachnutzbar zu machen.

Weiterführende Informationen:

-

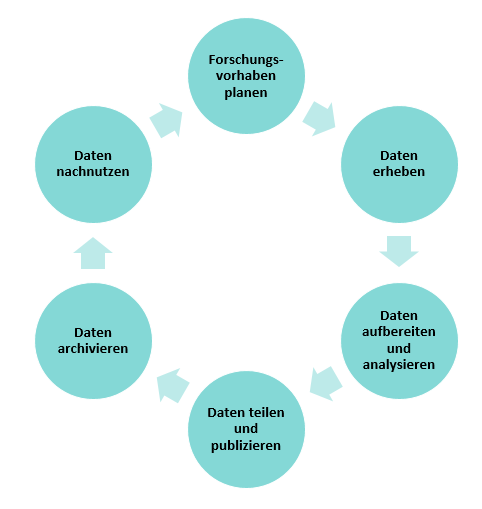

Ein systematischer und verantwortungsvoller Umgang mit Forschungsdaten ist in jeder Phase des Forschungsvorhabens relevant.

Abbildung: forschungsdaten.info

Abbildung: forschungsdaten.infoWeiterführende Informationen:

-

Die Aufbereitung von Forschungsdaten sollte vor dem Hintergrund der sogenannten FAIR-Prinzipien erfolgen:

Abbildung: Paulina Halina Sieminska/CC BY SA 4.0

Abbildung: Paulina Halina Sieminska/CC BY SA 4.0Weiterführende Informationen zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien:

-

Wissenschaftliche Integrität bildet die Basis einer vertrauenswürdigen Wissenschaft. Forschende kommen durch die Einhaltung der Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis ihrer Verantwortung nach. Der Umgang mit Forschungsdaten ist Bestandteil der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der DFG und der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der FernUniversität.

-

Angaben zum Umgang mit in geförderten Projekten anfallenden Forschungsdaten sind mittlerweile Bestandteil der Anträge bei zahlreichen Forschungsförderern. Art und Umfang der erforderlichen Angaben variieren je nach Förderer, Disziplin oder auch der einzelnen Ausschreibungslinie.

Auf den Punkt formulierte Tipps für Datenmanagementpläne bzw. das Antragskapitel für den Förderantrag finden sich u.a. auf den Seiten der Leibniz Universität Hannover:

- Nehmen Sie das FDM-Kapitel bzw. den DMP ernst und entwerfen Sie sie nicht erst kurz vor Abgabe-Deadline! Das Thema FDM wird immer wichtiger und hat daher auch zunehmend Einfluss auf das Votum der Gutachtenden.

- Bleiben Sie beim Thema. Es geht NUR um den Umgang mit DATEN. Aussagen zu Ihren geplanten Journal-Artikeln, besuchten Konferenzen oder Ihrer Meinung zur Bedeutung von Open Science allgemein gehören eher nicht hierher.

- Werden Sie so konkret wie möglich und vermeiden Sie allgemeine Floskeln. [...]

- Schreiben Sie kurze Sätze (oder auch nur Stichpunkte) mit klaren Aussagen.

- Seien Sie realistisch. Versprechen Sie nur, was Sie auch wirklich umsetzen können. Wenn Sie konkrete Dienste, Infrastrukturen usw. benennen, informieren Sie sich vorab, ob diese tatsächlich Ihren Anforderungen entsprechen.

- Lesen Sie sorgfältig im Antragsleitfaden, der DMP-Vorlage oder der Förderausschreibung nach, wozu genau der Förderer Angaben erwartet. Prüfen Sie, ob Ihr Text tatsächlich jeden genannten Punkt abdeckt!

-

In einem DMP wird der Umgang mit Forschungsdaten beschrieben. Dabei werden alle Informationen zur Sammlung, Aufbereitung, Speicherung, Archivierung und Veröffentlichung von Forschungsdaten berücksichtigt.

Im Einzelnen sind dies:

- Administrative Angaben (Angaben zum Projekt, beteiligten Personen usw.)

- Rahmenbedingungen (Policies, Richtlinien, rechtliche Vorgaben)

- Verantwortlichkeit und Ressourcen (Kosten für FDM)

- Daten und methodisches Vorgehen (Datenquellen, Erhebung, Auswahl, Formate, Dokumentation)

- Datenspeicherung und -sicherheit (z.B. Speicherort, Backup-Strategie)

- Publikation und Teilen von Forschungsdaten (z.B. Veröffentlichung, Lizenzen)

- Archivierung von Forschungsdaten (z.B. Auswahl, Ort, Dauer, Kosten)

Es gibt Musterpläne und Checklisten für DMPs. Unterstützung bieten Tools für die Erstellung wie z.B. der Research Data Management Organizer (RDMO).

Vorteile eines DMP:

- schafft eine verbindliche Grundlage für einen einheitlichen Umgang mit Daten im Forschungsprozess

- erleichtert das Verständnis der eigenen Daten

- erleichtert die Abstimmung zwischen Projektpartnern

- hilft, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und dafür Lösungen zu finden

- legt Verantwortlichkeiten fest und hilft so, Aufgaben zu verteilen

- regelt Zugriffsrechte und schützt so Daten

- hilft, Datenduplikate, Datenverlust und Sicherheitslücken zu vermeiden

- stellt sicher, dass die Anforderungen von Forschungsförderern sowie der guten wissenschaftlichen Praxis und institutioneller Policies erfüllt werden

- ist ein essenzieller Bestandteil der Dokumentation von Forschungsprojekten und sichert damit die Überprüfbarkeit von Forschungsergebnissen

Weiterführende Informationen:

-

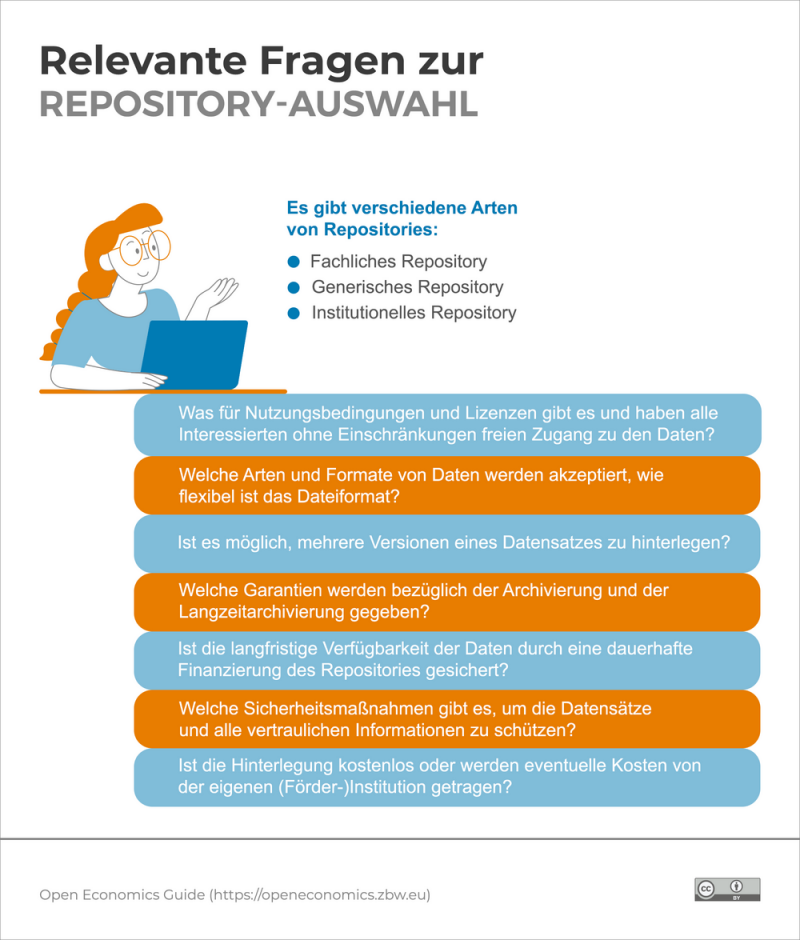

Forschungsdaten werden in der Regel auf Repositorien abgelegt. Bei diesen handelt es sich um Speicherorte für digitale Objekte. Je nach Policy des Repositorys bzw. vergebenen Lizenzen sind die Inhalte öffentlich oder nur einem speziellen Nutzerkreis zugänglich.

Bei Daten-Repositorien lassen sich mit Blick auf Inhalt und Domäne die folgenden Typen unterscheiden:

- fachliches Repositorium

- generisches Repositorium

- institutionelles Repositorium

Einem fachlichen Repositorium ist immer der Vorzug zu geben. Sollte eine Datenveröffentlichung hier nicht möglich sein kann/sollte ein generisches Repositorium oder ein an der eigenen Institution angesiedeltes Repository gewählt werden. Die in den Links unten angegebenen Suchmaschinen helfen bei der Suche nach einem geeigneten Repository.

Eine Orientierung bieten auch die Leitfragen in der Abbildung unten.

Wichtig ist auch, dass es sich um ein Repository handelt, bei dem die FAIR-Prinzipien Umsetzung finden.

Abbildung: Open Economics Guide ZBW

Abbildung: Open Economics Guide ZBWWeiterführende Informationen:

-

Fachliche Informationen zum Forschungsdatenmanagement finden Sie ebenfalls auf den Seiten von forschungsdaten.info. Hier wird insbesondere auch auf die Services der unterschiedlichen NFDI-Konsortien hingewiesen.

- FDM aus den Fächern und für die Fächer auf forschungsdaten.info

- Konsortien der nationalen Forschungsdateninfrastruktur

Hintergrund: Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)

"Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) wird gemeinsam von Bund und Ländern finanziert und ist als bundesweit verteiltes Netzwerk organisiert. Ziel der NFDI ist der strategische Ausbau des Forschungsdatenmanagements in Deutschland, um Forschungsdaten zur erschließen und langfristig bereitzustellen." (forschungsdaten.info)

-

Bei fachspezifischen Fragen zum Thema FDM ist es auch immer sinnvoll, Ansprechpersonen der eigenen Einrichtung/Fakultät zu kontaktieren.

Fakultät für Psychologie

Angehörige der Fakultät für Psychologie können sich auf den Seiten des Forschungssupports der Fakultät für Psychologie informieren und/oder sich an den Datenmanager Tobias Burkhard wenden.

- Seiten des Forschungssupports der Fakultät für Psychologie

- Datenmanager der Fakultät für Psychologie

Forschungszentrum CATALPA

Das Forschungszentrum CATALPA hat einen Teams-Kanal zum Thema Forschungsdatenmanagement eingerichtet, der für alle CATALPA-Mitglieder zugänglich ist.

-

Der Behördliche Datenschutzbeauftragte (BDSB) der FernUniversität unterstützt und berät Sie gerne zu allen Bereichen des Datenschutzes. Auf der Webseite des Datenschutzes finden Sie Merkblätter und Vordrucke wie z.B. Best-Practice-Hinweise zur Nutzung von personenbezogenen Daten in der Forschung an der FernUniversität in Hagen.

Kontakt

Servicestelle Forschungsdatenmanagement

Dr. Sandra Caviola (UB)Florian Hilf (FGS)

E-Mail: fdm