Gespräche am Tor - Karlsruher Begegnungen zu Wissenschaft, Politik und Kultur

„Wenn die Leute fragen, lebt der Hecker noch …“. 175 Jahre Revolution von 1848/49 –

Erinnerung als Chance

19. Februar 2025, 18 Uhr

Dr. Clemens Rehm

Flyer zur Veranstaltung (PDF 180 KB)

Das Erbe von Barrikade und Parlament – die erfolgreiche Wirkungsgeschichte einer gescheiterten Revolution

Nach der Auffrischung der Erinnerung an die Revolution von 1848/49 in den beiden vorangegangenen Jubiläumsjahren bot die Veranstaltung eine kritische Bilanz des sich seit dem 19. Jahrhundert beständig wandelnden Revolutionsgedächtnisses – nicht die Revolution selbst, sondern die sich seit 175 Jahren um sie rankende Erinnerungskultur war somit Gegenstand der Betrachtung. Dr. Clemens Rehm (Leitender Archivdirektor a.D., Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der „Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“) schärfte gleich zu Beginn seines Vortrags den Blick des in Präsenz erschienenen und online zugeschalteten Publikums für die „Instrumentalisierung von Erinnerung“ sowie „die Zeitgebundenheit und den Wandel von Gedenken“. Mit dem Streben nach „Einheit und Freiheit“ benannte er außerdem den thematischen roten Faden, der die neuere deutsche Geschichte und in besonderer Weise die Revolution von 1848/49 kennzeichnete, wobei er für die Ausgestaltung von deren Erinnerungskultur zwei Grundfragen identifizierte: Wie ist generell an das Revolutionsgeschehen zu erinnern (als Scheitern oder als langfristig nachwirkendes Schlüsselereignis) und welche der 1848/49 diskutierten Optionen für die gesellschaftlich-politische Veränderung (die radikal-demokratische oder liberal-parlamentarische Lösung, die Republik oder konstitutionelle Monarchie) soll dabei im Zentrum stehen.

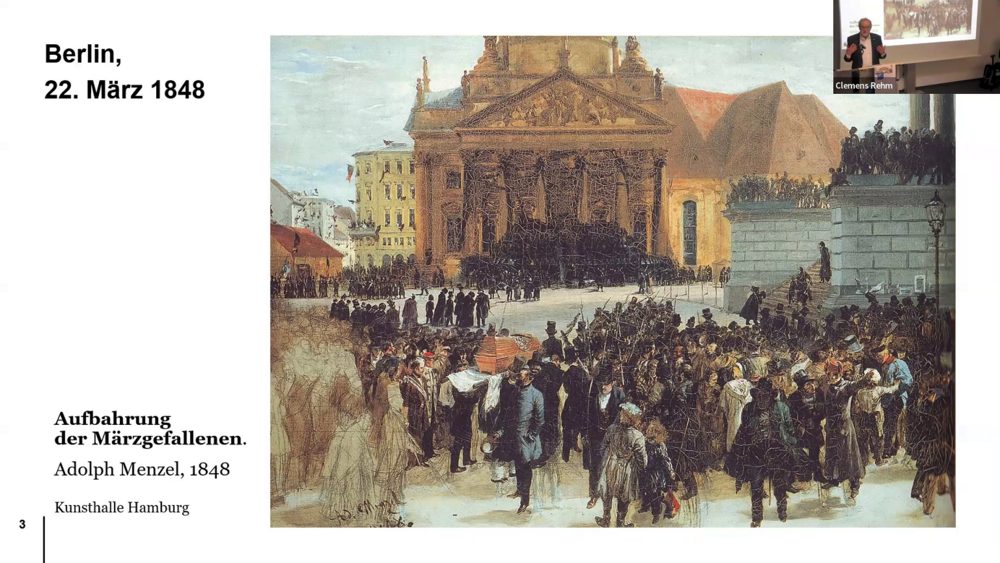

Mit Verweis auf die Erkenntnis aus den 175. Jahrfeiern von 2023/24, dass es insbesondere „auch um die Erinnerung an die Erinnerung“ geht, führte Clemens Rehm sein Publikum durch einen mit dem historischen Kontext kompetent verknüpften und durch historisches Bildmaterial eingängig illustrierten Gang durch die lange Erinnerungsgeschichte der Revolution von 1848/49: vom zaghaften, um die Frage nach den „Siegern“ und „Verlierern“ kreisenden Umgang mit dem Revolutionsgeschehen im 19. Jahrhundert über die Entstehung einer entschiedeneren Erinnerungskultur im Übergang zur Weimarer Republik und ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung im geteilten Deutschland bis hin zu den beiden großen Jubiläumsschwerpunkten nach der Wiedervereinigung 1997/99 (150. Wiederkehr) und 2023/24 (175. Wiederkehr). Dabei wurde deutlich, wie das Gedächtnis der Revolution immer kontrovers gekennzeichnet, ja geradezu zerrissen von der Parteiergreifung für einen der beiden Revolutionsträger war: Liberale oder Radikaldemokraten, Parlament oder Barrikade. In seinem kritischen Ausklang – „Können wir Demokratie?“ – sprach sich Clemens Rehm für eine stärkere Würdigung des im badischen Revolutionsgeschehens besonders im Vordergrund stehenden radikaldemokratischen Flügels aus, der „uns viel näher als die meisten Parlamentarier der Paulskirche“ ist. Neben dem Erbe des Parlaments gelte es auch die Leistung der Barrikade zu erinnern – wobei jüngere Initiativen wie die „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ zur Begründung einer neuen gesamtdeutschen Erzählung über die Revolution von 1848/49 beitragen können. „Wenn die Leute fragen, lebt der Hecker noch, müsste die Antwort lauten: Ja, und lebendiger denn je!“

Der anschließende Austausch mit dem Publikum befasste sich u.a. mit der europäischen Bedeutung der Revolution von 1848/49 und der vor dem Hintergrund der „deutschen Sonderwegsthese“ lange vorherrschenden negativen Beurteilung ihres „Scheiterns“ in den deutschen Ländern. Auch die Gegenüberstellung der beiden Revolutionsparteien und ihr Niederschlag in einer kontroversen Erinnerungskultur war Thema. Im Laufe der Diskussion wurde weiterhin deutlich, dass die Veranstaltung angesichts der Komplexität des Themas zwar neue wegweisende Erkenntnisse generierte, aber auch viele neue Fragen aufwarf, die Stoff für eine künftige Vertiefung liefern. Dazu gehört etwa auch die jüngst entflammte Diskussion über ein neues Rahmenkonzept zur bundesdeutschen Erinnerungskultur, die neben den bisherigen Schwerpunkten des Nationalsozialismus, der Shoah und der DDR-Geschichte um weitere Themen (Kolonialismus, Einwanderungsgesellschaft, Demokratie) zu bereichern wäre.

Clemens Rehm, Dr., geb. 1959, Leitender Archivdirektor a.D., zuletzt Stellvertretender Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, aktuell Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der „Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“, Geschäftsführer des „Fördervereins Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, Rastatt“; Arbeitsschwerpunkte und Publikationen zur Aufgabe der Archive in der demokratischen Gesellschaft, zu Archivrecht und Archivpädagogik sowie zu badischer Landes- und Ortgeschichte.

Weiterführende Ressourcen:

- Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte

- Orte der deutschen Demokratiegeschichte

- Bundesarchiv Rastatt Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte

- Heinrich Raab, Revolutionäre in Baden 1848/49, Stuttgart 1998 (CD mit Band).

- Podiumsgespräch mit Dr. Volker Steck und Dr. Markus Häfner – Das demokratische Gedächtnis: Karlsruher Ständehaus und Frankfurter Paulskirche als Erinnerungsorte der deutschen Demokratiegeschichte [Gespräche am Tor, 10.05.2023]

- Dr. Ernst Otto Bräunche – Vom Preußendenkmal zur Straße der Demokratie: die badische Revolution von 1848/49 in der Erinnerungskultur der Stadt Karlsruhe [Gespräche am Tor, 19.04.2023]

Ihre Rückmeldung

E-Mail: Ihr Kommentar bzw. Ihre Nachfrage

Konnten Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen und/oder haben Sie Kommentare und Nachfragen zum Inhalt des Vortrags? Wir leiten diese an den Referenten bzw. die Referentin weiter (falls Sie eine Rückantwort wünschen, bitte E-Mail-Kontakt mit angeben).