Veranstaltungen

RLT_Images/DigitalVision Vectors/Getty Images

RLT_Images/DigitalVision Vectors/Getty Images

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu geplanten und vergangenen Veranstaltungen vom "Netzwerk Qualitative Familienforschung".

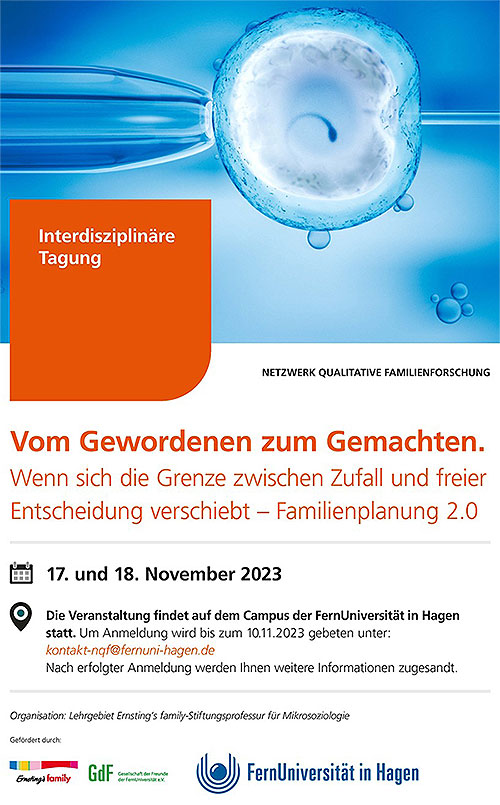

Interdisziplinäre Tagung: „Vom Gewordenen zum Gemachten. Wenn sich die Grenze zwischen Zufall und freier Entscheidung verschiebt - Familienplanung 2.0“

17./18. November 2023 an der FernUniversität in Hagen

(Interdisziplinäres Netzwerk Qualitative Familienforschung; Konzept: Olaf Behrend und Dorett Funcke)

- Plakat Tagung 2023 - „Familienplanung 2.0“ - Netzwerk Qualitative Familienforschung (PDF 624 KB)

- Call for Abstracts - Tagung Netzwerk Qualitative Familienforschung 2023 (PDF 197 KB)

- Ankündigung - Tagung „Familienplanung 2.0“ - Netzwerk Qualitative Familienforschung (PDF 224 KB)

- Abstracts

- Programm (PDF 210 KB)

Gegenstand der interdisziplinären Tagung sind die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin und ihre Folgen für Familien- und Identitätsbildungsprozesse. Anlass für eine Tagung mit diesem Schwerpunkt sind gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung einer Liberalisierung, die das Spektrum an Alternativen für Familiengründungen erweitertet und sozialkonstruktivistischen Perspektiven Raum gibt, die familiäre Bindung und Beziehungen als gesellschaftliches Konstrukt sehen. Enttraditionalisierung und Autonomisierung der Lebenspraxis, infolge dessen normativ gültige Lebensmuster erodieren, aber auch Individualisierungsprozesse, die eine „Verbindung mit jenen Vorgängen ein[gehen], welche die Moderne notorisch bestimmen, nämlich mit Rationalisierung und Ökonomisierung“ (Winkler 2023, i.V.) führen im Handlungsfeld der Nachwuchs(er)zeugung dazu, dass technische Prozesse der Machbarkeit Fragen der sozialen Folgen in den Hintergrund rücken. In der Formel vom „doing family“ (vgl. Jurczyk/Lange/Thiessen 2014) findet dieses am Machen, Planen und Berechnen orientierte Herstellen von Familie seinen modischen Ausdruck.

Ziel dieser Tagung ist es aber keineswegs, konventionelle Eltern-Kind-Konstellationen bzw. der Kernfamilie solche Familien gegenüberzustellen, die mithilfe der Fortpflanzungsmedizin oder/und Biotechnologien (PID) entstanden sind, auch geht es nicht um eine kulturkritische Positionierung und schon gar nicht darum, dem technischen und technologischen Fortschritt im Feld der Reproduktionsmedizin mit einer antiliberalen Haltung zu begegnen. Unser Anliegen ist, über aktuelle Forschungen und Erfahrungen aus dem Bereich der klinischen Praxis für einen kritischen Blick zu sensibilisieren dort, wo „versteckte Risiken und Nebenwirkungen des medizinischen Fortschritts“ (Oelsner/Lehmkuhl 2022, S. 95) gerne ausgeblendet werden, denn „Zweifel sind nicht das Thema der Reproduktionsmedizin“ (ebd., S. 5), und Neuem und Möglichen mit einem „anything goes“ begegnet wird. Befunde aus Wissenschaft und Praxis11 liefern Argumente, um innezuhalten und nach den Bedingungen und Folgen von Technik und Technologien zu fragen, die in lange Zeit Unverfügbares, Naturwüchsiges, Schicksalhaftes wie kontingente Befruchtungsvorgänge eingreifen und traditionelle genealogische Zusammenhänge, das „herkömmliche Verhältnis von sozialer Elternschaft und biologischer Abstammung“ (Habermas 2001, S.23), verändern. Was bedeutet es für familiale sozialisatorische Interaktionsstrukturen und personale Selbstverhältnisse von Heranwachsenden, wenn neues Leben mithilfe von medizinisch-technischer Assistenz oder mithilfe von Biotechnologie (genetischer Embryo) entsteht? Was folgt daraus, wenn das, was vorher Zufall war in den Bereich des Verfügbaren transferiert wird, wir es mit Verdinglichungsprozessen in einem Bereich zu tun haben, der dem Eingriff des Menschen bisher entzogen war, wenn das von „Natur aus Gewordene“ (ebd. S. 83) jetzt das „Hergestellte“ (ebd.) wird, wenn sich die „Grenze zwischen Personen und Sachen“ (ebd., S. 30) verschiebt? Das sind Fragen, die uns möglicherweise auch noch weiter in Zukunft beschäftigen werden. Aber wer kann das genau wissen und lakonisch dazu Habermas: „Warum sollte sich der Mensch nicht mit einem achselzuckenden ‚So what?‘ auch daran gewöhnen? Nach den narzisstischen Kränkungen, die uns Kopernikus und Darwin mit der Zerstörung unseres geozentrischen und unseres anthropozentrischen Weltbildes zugefügt haben, werden wir der dritten Dezentrierung unseres Weltbildes – der Unterwerfung von Leib und Leben unter die Biotechnik – vielleicht mit größerer Gelassenheit folgen“ (S. 95). Doch derzeit kann mit Blick auf den klinischen Beratungsbedarf und aktuelle Studien davon keine Rede sein.

Wir laden Wissenschaftler/innen und im Feld der Professionen Beschäftigte ein, die zu bzw. mit Familien arbeiten, die mithilfe von reproduktionsmedizinischen Verfahren entstanden sind (homologe/heterologe Samenspende, IVS, ICSI, Präimplantationsdiagnostik, Eizellspende, Embryonenspende) und/oder über bzw. mit Kindern/(jungen) Erwachsenen arbeiten, deren vorgeburtlicher Lebensanfang durch eine „technisierte Urszene“ (Winnicott 1953/2000, S. 174) bestimmt ist. Das letzteres nicht trivial ist für interpersonale Beziehungen und Selbstverhältnisse belegen Befunde.